游古城诸山,在历史文化的高低起伏间读懂泉州

一城山色半城史

游古城诸山,在历史文化的高低起伏间读懂泉州

泉州是一座由山海共塑的名城,自古以“海滨邹鲁”闻名。海风吹拂千年,群山环抱泉州古城——龙头山、虎头山、小山、释雅山、泉山……许多起伏和缓的丘陵岗阜散布城内外,或隐于街巷之间,或凭海而立,既塑造了泉州的地貌,也蕴藏着古城的文脉与传说。如果说海是城的胸襟,山便是城的骨相。到泉州古城,循史入山、登山望海,正是游览泉州、读懂泉州的最好方式。

1

龙头山 领略古城昂然之气

龙头山上有西岳龙山寺

龙头山,又名升文山、朗山,位于泉州古城西隅,范围包括今源和1916文创园北部(旧面粉厂与旧油厂)、五塔巷、昇文小学等地,是泉州古城内海拔最高的山,根据1971年标高地图记载,龙头山海拔标高40.3米。

据《海录碎事》载:“汉末,王朗为会稽太守,破虏将军孙策逐之,浮海至东冶。策又追击之闽越,朗欲走交州,为兵所逼,诣军降,保于泉山。时登城南升山游览,后人名其山曰朗山。”由此可见,东汉末年会稽太守王朗曾登临此山。

龙头山南麓原为五代时节度使留从效冶铁之地,宋嘉泰年间,曾从龙在此建铁炉庙。“铁炉庙,在城西铁炉铺,旧名升文铺庙,为五代留从效铸冶所。宋嘉泰间,郡人曾从龙重建。”1958年,因工程建设需要,铁炉庙迁至象峰巷内。

山上有曾从龙故居。《晋江县志》载:“山多奇石,有类幞头者、砚台者,皆宋状元曾从龙家故物。”明代,此地又有进士陈章应居宅与按察使陈瑛所立“龙头里”牌坊,因而得名“龙头山”。

昔日的龙头山上,铁炉庙香火鼎盛,俯瞰古城。虽历经城市变迁,“龙头”之名仍存,延续着泉州古城昂然向上的气息。

2

虎头山 听松风与书声

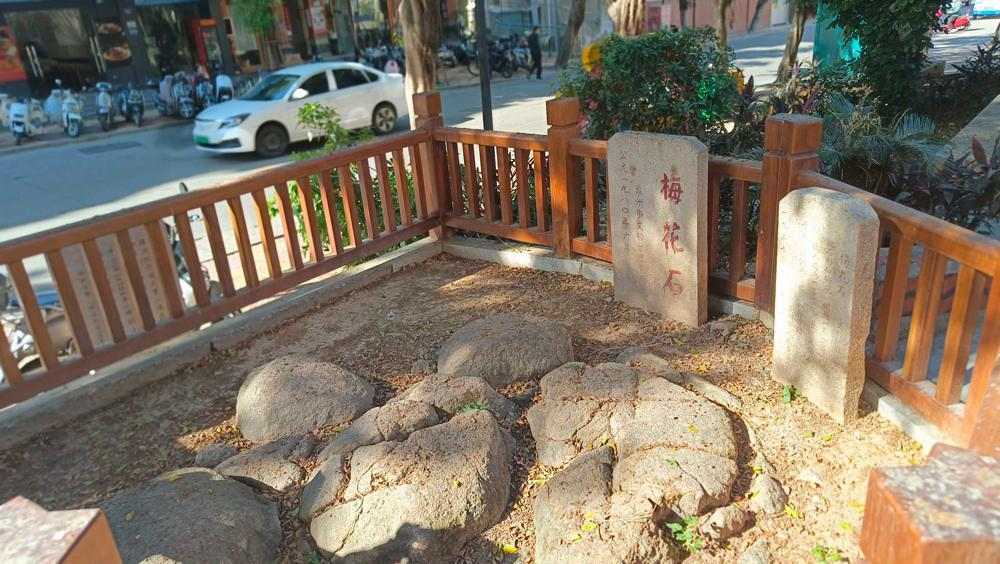

一峰书院梅石

虎头山位于泉州古城东北,范围包括今大希夷、小希夷、泉州一中、刺桐新村、外国语中学、科技中学、东亚之窗、盛世领墅等区域,是古城范围最大的高地。《晋江县志》载:“虎头山在城东北,一名松湾,旧有古松四株,东晋时物也。”

虎头山东南为崇福寺,该寺原名千佛庵,为五代末宋初节度使陈洪进之女出家之所。崇福寺之地又名“松湾”,清代征台将军蓝理曾题刻“松湾古地”四字,现仍嵌于寺内照墙。

虎头山东原为荒园,民国时期尚有老虎出没,1924年华侨陈光纯归葬于此,墓园尚存。虎头山东北角原有“牛臀石”(又名屁股石),为泉州城东北角标志,1958年因水利工程建设被炸毁。

虎头山西部,宋代有净真观;明代泉州市舶司提举罗伦曾在此讲学,其后演变为一峰书院(又名梅石书院、清源书院),因此处有石头开裂,状似梅花,于是有“梅石花开状元来”之说,寄寓泉南士子登科之梦。

虎头山古为军事守备要地。明代,兵备万民英曾于此加筑羊马墙以防倭寇。清代设东校场与执节宫堆(堆,军事驻军单位)驻军,巡防守备。

如今来到虎头山,山形依稀,仍可想见当年的松风与城廓,文气与武脉交融,恰似这座城市的缩影。

3

小山 寻温陵之源

小山丛竹公园(泉州晚报资料库/图)

小山位于古城北隅,范围涵盖今小山丛竹书院(原泉州三院)、府城隍庙、小山新村一带。据清代徐之霖所记:“郡治东北有高阜,地气独温,温陵之名实肇诸此。”此处正是“温陵”得名之源,堪称温陵地脉之根。

南宋绍兴二十六年(1156),朱熹任职同安主簿届将满,于此候调待转批。他认为这里是清源山“龙首之脉”,宜为泉州传播正宗儒学的首善之地,即倡议以“不二祠”为场所建设书院。而后,他种竹建亭,竖坊立匾,题“小山丛竹”于其上,在此讲学。小山丛竹书院因程朱理学被钦定为官方主流而名扬天下,经历宋、元、明、清四个朝代,屡有修缮,文脉延绵不断,备受文人骚客的尊敬和景仰。明代状元、福建市舶司副提举罗伦、理学名宦蔡清等都曾讲学于此。

五代时,此地有留从效之府邸,府邸内有附属建筑封崇寺,周显德三年(956),舍宅为寺。宋代,此地有佛教的永隆资寿院与欧阳四门祠;明代有祭祀韩国华、韩琦、王曾、朱熹等人的五贤祠。明嘉靖年间,改护国永隆资寿讲寺为府城隍庙。根据《晋江县志》记载,清康熙四十年(1701),通判徐之霖建造了小山丛竹书院,后来屡经修葺。1925年,此地辟为温陵养老院。1942年,一代高僧李叔同在此留下“悲欣交集”的遗墨后圆寂于晚晴室。1972年,府城隍庙前落被改造为小山小学(新村小学前身)。

2018年10月,“小山丛竹”复建工程启动。2020年,复建工程完工,晚晴室得到了修缮,不二祠、过化亭、诚正堂等历史建筑得到恢复。为了更好地恢复府城隍庙的规制,2023年,位于府城隍庙前的新村小学搬迁至北门街东侧的原实验小学校园内。

小山不高,却承载泉州千年文脉。从朱熹讲学到李叔同“悲欣交集”之笔,小山之名早已超越地理,这里凝结着泉州古城内敛的文化气息——在繁华的街巷之外,泉州人始终保留着一方清明自守的天地。

4

泉山 览万井烟景

泉山,即今泉山门所在高地。

泉山,又名公园顶、湘山,即今泉山门所在的高地。清代为提督衙门的后院,民国时改建为公园,此地是公园的最高处。

据鲤城文史学会会长林建强考证,湘山之名源于唐代诗人熊孺登《赠侯山人》:“一见清容惬素闻,有人传是紫阳君。来时玉女裁春服,剪破湘山几片云。”此诗附注“湘山在泉州郡治后”,据此可推断,泉山门所在的高地又名湘山。

泉山之上有北楼,即泉山门,是唐子城与五代时衙城之北门。唐贞元七年(791),刺史席相守泉州,重修北楼。唐代欧阳詹曾作《重修北楼记》:“登斯楼也,倚层霄于轩槛,纳千里乎牕牖,……若连山之有重峦,若长江之蹙洪涛……”北楼的雄伟气势由此可知。南宋王十朋知泉州时,利用建贡院的余料重修北楼,并作《泉州新修北楼记》:“登而四顾,山川城廓之富,尽在目中,亦一州之壮观也……”可见泉山门之形胜。

至民国时,泉山门楼已经风雨飘摇。20世纪40年代,泉山门遗址尚存。2003年,泉山门依唐五代风格重建,再现温陵之形胜。城楼上如今开辟了泉州古城墙址展览馆,介绍泉州城历代城址之展拓与演变;城楼门匾曰“万井烟景”,意为在此处可望见泉州城社会经济繁荣、人居祥和之景。2020年以来,“泉山门讲古”活动每年在城楼下举行,成为市民与游客了解泉州历史文化的重要窗口。

5

释雅山 入园林梦境

释雅山公园内有共鸣乐台遗址“琴台清音”(泉州晚报资料库/图)

释雅山,民间俗称释仔山,位于泉州古城东隅。

唐代筑城时,唐故城东垣翻越了释雅山东麓,即今与温陵路平行的民生崎一带,但当时未对这个区域进行开发。南宋绍定五年(1232),“海寇”王子清侵犯泉州,知州真德秀接受里人刘叔智建议,建东南翼城,北起仁风门,循东门大沟,外绕释仔山,回环草埔尾诸池,南至津头埔。此时,释雅山被完全圈入泉州城中。明万历四十年(1612),释雅山西南有佛教的青莲堂,东北有圣公宫,但仍未有建筑物相关记载出现在释雅山山体上,此时的释雅山上可能依然为一片树林或灌木。

清初,靖海侯施琅将军在完成收复台湾的大业后寓居于此,他将宅邸布局于通源北侧的释仔山南麓,并建大小施氏宗祠于山上,于此营建园林,山的东部为冬园(又名东园),山的西部有秋园,两园串联成片,绵延整座释仔山,构成占地面积广阔的山间园林,是清朝时泉州城内面积最大的园林之一。园林中有松石山馆,有音乐亭,有古城墙遗迹,有荷塘与曲桥,有迎宾馆,还有玉兰树等各种花木。

可以认为,清朝时期施琅将军对释雅山进行了首次的大规模开发。清中叶以后,施琅一族逐渐衰落,园林易主。清光绪年间,位于释雅山的两处园林皆被改为崇正书院,民国时改为民生农校,后更名泉州农校。21世纪初,泉州农校迁出,这里改建为释雅山公园,大致还原了清初施琅秋冬园林的样貌。

可见,释雅山因其地势较高可避洪涝而在初建城池时就被圈入城中,但同样因为地势较高,从唐至明,没有太多建筑在此布局,直到清朝才被靖海侯施琅大规模开发。它见证了泉州城池格局的变迁与历史演进。

6

府后山 掘宋元旧事

府后山的北部又名马鞍山,因其中部有一东西向的小道横山,山形似马鞍而得名。

府后山,位于泉州军分区北侧至泉州实验小学南侧。此山之得名,因其位于明清时期泉州府治的后方(北面),遂得名“府后山”。

府后山北部又名马鞍山,位于县后街中段北侧,此处原为南北走向的一座小土山,因其中部有一东西向的小道横山,山形似马鞍而得名。

马鞍山有一处宋元文化堆积层,为重要考古遗址。1976年与1979年,泉州市文物管理部门两次对遗址进行调查清理及部分试掘,获得一些器物及地层堆积资料。20世纪80年代,泉州卫生学校扩建校舍,在平整校区马鞍山的施工中,出土不少陶瓷器和瓷碎片。2013年、2019年又陆续出土宋元器物、墙砖、陶片,为研究当时泉州人居生活与建筑提供了实物佐证。

7

古城绿脉 山在城中,城在山中

除以上几座山外,泉州古城内还有鹦鹉山、詹厝山、傅府山、云山、新花山等多座小山,或因名贤故居,或因寺庙而兴,构成泉州的山丘群像。鹦鹉山曾以“鹦山暮云”著称,是承天寺北的小高地;詹厝山承载欧阳詹、詹仰庇两位贤士遗迹;傅府山得名则与宋代龙图阁学士傅伯成有关,其前身涂山旧有禹王庙以镇水患;云山则以古榕花事闻名,象征古城文脉绵延,令人神往。

这些小山丘陵既是地貌,也是文化的浮雕,不以高峻取胜,而以人文见长。它们如散落在城市肌理中的句读,让古城空间有起伏、故事有依托,山虽不高,却藏着泉州城最深的文气与底色,见证泉州从海港商埠到文化名城的演变。

责任编辑:苏慧敏

1、本网站所登载之内容,不论原创或转载,皆以传播传递信息为主,不做任何商业用途。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

2、本网原创之作品,欢迎有共同心声者转载分享,并请注明出处。

※ 有关作品版权事宜请联系:0595-22128966 邮箱:admin@qzwhcy.com