老宅变时光博物馆 500件老物件讲述生活智慧

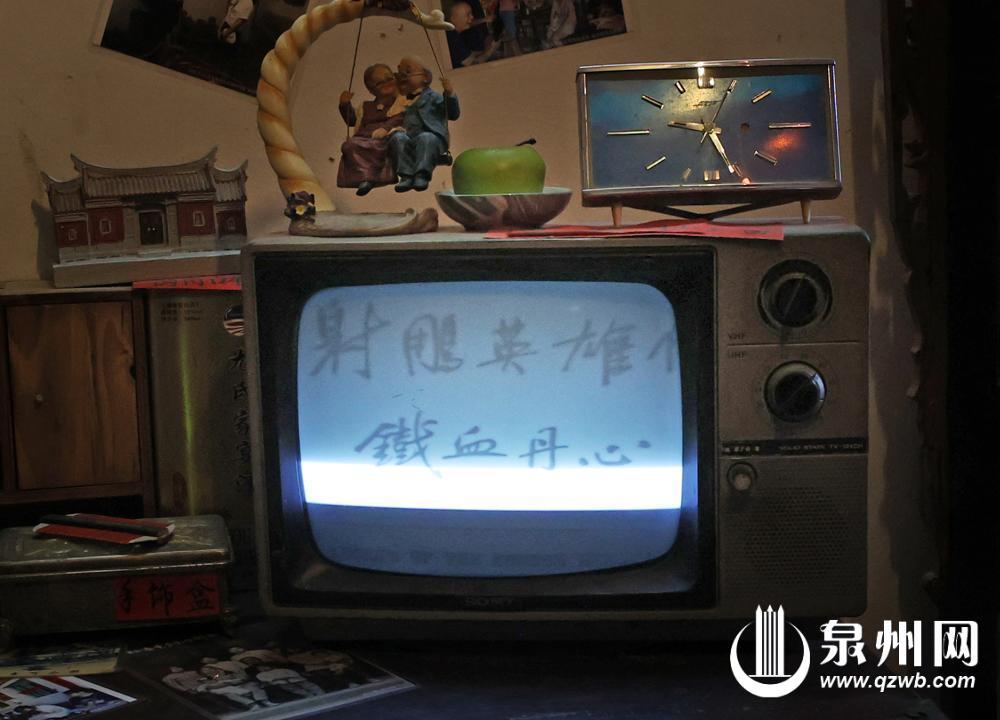

1984年12寸的黑白电视机还能播放当时热播的《射雕英雄传》,晚清民国时期就有茶具“旅行套装”,还能保温。日前,在南安市省新镇南金村美茂82号一座“卿恩农耕园”的老物件展示馆在自媒体上刷屏。

记者探访得知,展示馆由52岁的尤铭沧用自家老宅改造而成。2019年,兄弟几人回乡修路时重返老宅,触景生情,尤铭沧决定将家中旧物整理展出,并借经商之机四处收集相关老物件,最终汇集四五百件藏品。尤铭沧按卧室用品、厨房用品、生产用具三类,将老物件陈列于老宅对应房间,复原早年生活场景,免费向公众开放。

老宅情深

游子返乡拾旧物 汇聚乡愁成展馆

闽南古厝化身“农耕文化园”

卿恩农耕园是今年52岁的尤铭沧的老宅,是始建于1978年的一座古大厝。尤铭沧自小在这里长大,一直到15岁才外出学做金纸一类民俗用具的生意,后来便很少回到老宅。2019年,老宅前的一条路坏了,尤家几个兄弟回家修路,离开多年再进老宅,眼见家中的物品虽旧且蒙尘,却睹物思情,许多回忆翻涌而来。之后尤铭沧便将老宅中的老物件一一收拾,并利用做生意走南闯北之机到处搜罗相关老物件,最后汇集成了目前农耕园里四五百件的老物件。

尤先生将这些老物件按卧室用品、厨房用品、生产用具三类分别陈列在老宅相应的房间里,并尽量按早年的样子摆放,对外公益展出。“没啥特别的想法,我个人比较念旧,舍不得这些老物件,非要说有什么意义的话,就是让现在的年轻人看看在过去不发达的社会条件下,当时的人们是如何发挥智慧,克服困难,进行生产生活的,也是一种激励吧。”尤先生说。做了几年,现在他的儿子尤伟锋、女儿尤晓煌对这些老物件也挺上心,经常过来帮忙打理,“这也算是一种传承吧。”他很欣慰。

婚房旧景

黑白电视仍能播放 74年前结婚证上有5人

红眠床、成套的桌子、衣柜、脸盆架子,外加两条长联椅,据说,这可是老一辈人婚嫁时的“标准五件套”。

大厅左手边的主人卧室,门口依旧挂着印着红双喜的席帘。尤先生介绍,2000年以前,很多地方婚房门口都挂着帘子,不同时代不同材质,挡住喜气不外泄。

老电视看《射雕英雄传》,满满的回忆。

卧室里,一台12寸的老式黑白电视机竟然还播着当年热播的《射雕英雄传》!这不是做的场景,是真的电视机插着电正在播放。“这台电视是1984年买的,当年买340元,我印象很深。”尤先生说,他们搬离老宅后,这台电视机便放在这里,直到约2020年,他抬出来插电后才发现,竟然还能用!虽然老宅的天井上挂着老式的天线,但电视中的画面不是天线接收来的。旁边堆放着几台二十世纪八九十年代热门的影碟机,这些影碟机也能用,电视画面就是通过连接影碟机播放的。电视机上面的墙壁上贴着1951年尤先生父母的结婚证,当时的结婚证上不仅有结婚人姓名,还有证婚人、介绍人、主婚人的名字。床头挂的是尤先生结婚时穿的新服。“当时我老婆穿的是我妈当年穿的,我这件白色亚麻布衣服是我妈妈亲自织布、缝纫出来的,现在看这种布很硬,在当时是很好的纯天然的布料。”尤先生说。

厨房“机关”

菜篮上绑刺防老鼠 茶窝是早年“旅行套装”

曾经非常熟悉的日常用品一转眼就成了老物件,被一代人慢慢珍藏。

不大的厨房里,有米缸、水缸、油缸、洗碗桶、蜂窝煤、碗菜桌等,大多数按二十世纪五六十年代时的厨房布置摆放。进入厨房,右侧天花板上吊着三个篮子。“两个是菜篮子,以前没有冰箱,没有柜子,吃剩的好料就是这么吊在天花板上,绳子上还绑着一些从山上拔来的刺,这样老鼠就进不到篮子里了。右边这个是神篮,祭拜用的,1938年到现在了。”尤先生介绍,祭祀的篮子是从南安康美一个80多岁的老人家那里收来的。为了保护篮子,他给篮子上了一层漆。

约百年历史的茶窝,像极了现在的“旅行套装”。

在碗盆柜上,记者注意到,有一套精致的茶具,被称为“茶窝”,茶杯、茶壶被重叠收纳在一个藤编篮子里,像极了现在的“旅行套装”。“这不会是以前上山干活时带出去的茶具吧?”“肯定不是呀,上山干活哪里会带这么小的,能喝几口?这个是带出门玩用的,它能保温。”尤先生说,这套茶具是浮桥一座华侨老房子要拆迁,主人清理东西时,他看到便和主人商量买回来的。“主人说,这套茶窝有约百年的历史了。”

蜂窝炉旁边,尤先生特意放置了烧过和未烧过的蜂窝煤,以作区别。角落里,一个红色的小木桶引起了记者的注意。“这个是饭桶,以前人们用大锅做饭,做好后饭得盛出来,才有锅炒菜,当时就把饭盛在这个饭桶里,然后把饭桶放进草编的篮子里,可以保温。”尤先生介绍,这个饭桶是几年前他去浮桥给客户送货时,在一个80多岁的老爷爷家看到的。“当时老爷爷还在用,他说是他妈妈传下来的。”尤先生说,因为这是老人家母亲传下来的,所以他在饭桶上贴了一张字条,写着“妈妈的饭菜香”。

生产智慧

听声识业的市井记忆 打银匠有“保险箱”

铁片多少代表着补锅师傅的不同实力,七片的就是水平最高的老师傅。

生产工具陈列间里的老物件就多了。卖肉螺,很大一个螺号,只要一吹,大家便知道卖肉的来了。打铁片,几块铁片串在一起,像打快板一样,一打出声,大家便知道补锅的师傅来了。铁片有三片、五片和七片各一串,代表着补锅师傅的不同实力,三片的是出师不久的小师傅,五片的是师傅,七片的就是水平最高的老师傅。“以前老师傅碰到了,还会现场较量一番。”尤先生说。打鱼桶,如汲水桶般大小,底部是小三角锥形状,是渔民们捕鱼后装活鱼在市场上卖的用具。“在没有塑料和油漆的年代,这样的鱼桶做工很细,涂上桐油,就不会漏水了。”尤先生介绍,这是他从大霞美的一个老人处买来的。

1923年的打银担

打银担,这是工具陈列间里的重头物件,也是尤先生的爷爷担了一辈子的赚钱工具,大约是1920年留存至今了。打银担分有两个五层的小箱子。据尤先生介绍,最下面第五层是风箱,加热后可以炼银。第四层是抽屉有明锁,四层以上的皆是暗锁,即要打开第四层抽屉后,手伸进去,将第三层抽屉底部一条铁片往上拨,才能打开第三层。“这就是古人的智慧,银器在那个年代是值钱的东西,要好好保存,上面三层看似没锁,其实是打不开的。”尤先生说。打开抽屉,能够看到里面的小工具还有很多,化银用的小杯子、各种打了花样的小器物,以及一个用棕做成的手指般大小的小扫把,精致可爱。

尤铭沧模仿以前车后座载重物骑不动时,站在后座旁边,顶着杆推车,再用车把上的绳子控制车的方向。

在老宅的大厅,还有两个生产工具:二八大杠自行车和龙骨水车。“自行车是下乡时花500元从村民那里买来的,买来后我在车把上绑了一条绳子,在后座上插了一根杆。这也是模仿以前,车后座载重物骑不动时,人下车,站在后座旁边,顶着杆推车,再用车把上的绳子控制车的方向。最重时可以载500多斤的东西。”尤先生说。被吊在大厅右边天花板上的龙骨水车是尤先生2022年左右花了2000元从山东购入的。“这种水车是二十世纪五六十年代,把水从低处引入高处的一种水利用具,很多生产队都有,这个保存得比较完整,比较新。”尤先生介绍,过去人们就是把水车吊在天花板上,或者放在房梁上的,所以现在他也照旧。“水车基本上是一年用一个季节,过去房子很挤,地板都是土,放在地板上既占用空间,木制的水车又容易被腐蚀,所以都放在高处。”尤先生说。

老旧的农具,再现了旧时的农耕生活场景。

“睹老物件而滋生父母恩、手足情之感,品农耕用具而后思‘忆苦思甜’之韵,似水流年,屡屡感念父母之训导、兄长暨姐妹们之劳碌,欣以父母之名,冠以‘卿恩农耕园’。”这是尤铭沧介绍卿恩农耕园的一段话,他说收旧物回忆旧时光,既是对过去的感恩,也是对现在富足生活的感恩。

责任编辑:苏慧敏

1、本网站所登载之内容,不论原创或转载,皆以传播传递信息为主,不做任何商业用途。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

2、本网原创之作品,欢迎有共同心声者转载分享,并请注明出处。

※ 有关作品版权事宜请联系:0595-22128966 邮箱:admin@qzwhcy.com